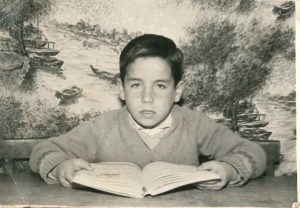

Nací hace 67 años.

Cuando la edad nos roba lentamente los recuerdos, cuando la memoria juega al escondite, cuando nos adentramos en las dulces pendientes de la tercera edad, cuando los huesos ya no quieren saber nada de estar en su sitio, uno ya saldó sus deudas, uno ya pagó el precio de vivir.

Me asomo al balcón de la actualidad, pero lo que percibo con más claridad sucedió hace años. Es como si la realidad pasada oscureciera la presente.

Hoy evoco un pasado de alpargatas viejas y pantalones zurcidos, de rancios pupitres en la escuela vieja. Era el tiempo de la radio, de lavar en la charca, del arado romano…

Jugué en la calle, bebí en la fuente y besé la mano del señor cura. Sentí la cercanía de los afectos, la dicha de vivir y, sobre todo, la ausencia de temores. Son los patrones que conformaron mi ya lejana infancia, todo un mundo que se ha ido apagando lentamente, un mundo que sigue a pesar de todo proyectando su eco en la bóveda del olvido, donde nunca ocurrió nada excepcional o memorable. Un mundo de estampa intemporal, de caminos paralelos y angostos, que cruzaron mi vida a una muy temprana edad, bajo ese manto de silencio que cubre siempre las mayores estulticias.

Dejé atrás la juventud y fui entrando en una madurez tranquila hacia el mundo adulto, con los sueños todavía intactos en mi corazón. La vida ha corrido vertiginosamente en los últimos años con un exceso de golpes de realidad, y con los años uno se va transformando, dejando atrás las oscuras inseguridades juveniles, entrando en espinosas certidumbres que actúan de antídoto a los excesos de fantasía, ante las incertidumbres de los días venideros.

Vivo la resaca de aquel tiempo, no reniego de mi origen, ni de los molestos residuos rurales de un pasado de hijo de campesino. Queda lejana la huella del camino que comencé a andar. Siento que es ligero el equipaje para el recorrido que me queda, que no es otro que el imperativo categórico y sentimental de la palabra que el viento se lleva entre los colores del olvido.

Miro la sombra de mis padres, quiero volver a ver sus rostros. ¡Cuánto os extraño! Ya no siento la mano de mi padre, ya no oigo la voz de mi madre. Qué no daría yo, por ver de nuevo vuestra mirada. Sin embargo, y muy a pesar de vuestra ausencia, tengo muchos motivos para sonreír. Me engendrasteis para el juego arriesgado y hermoso de la vida. No os defraudé. Fui valiente. Vencí a la desdicha y a sus sombras, rebelándome ante las infinitas renuncias de la vida y ante todas posibles desilusiones e injusticias.

No sólo soy hijo carnal de mi padre y de mi madre, soy hijo también de la educación que ellos me dieron, del sistema educativo en que me desenvolví, y del hombre que yo hice de mí.

Vivir supone pagar el peaje de ver morir a tus padres y a muchas personas queridas. Mi amigo Alfredo murió el año pasado. A ciertas edades, uno va acostumbrándose a perder amistades, afectos, cosas que formaron parte de “la foto de familia” de lo que fue un tiempo; aunque acostumbrándose no del todo, claro.

No me persiguen los fantasmas de mi edad, ni contaminan mis sueños, aunque desde aquel lejano 1957 han pasado toda una eternidad de instantes, y uno está llegando al final del río, y percibe cómo en su desembocadura las aguas dejan de ser turbulentas y describen curvas suaves. Naces, creces, te reproduces y mueres.

Las personas que nos acercamos al final del ciclo de la vida nos esforzamos por aceptar un pasado inalterable y un futuro en principio desconocido, y quizá por primera vez, nos damos cuenta de que la muerte está próxima, aunque este siglo recién empezado se caracteriza por el aumento triunfante de la duración de la vida, por la victoria de la longevidad, y también es verdad que la existencia se torna cada día más compleja, y lógicamente aceptamos, sin reproches ni aprensión, esta realidad humana.

A medida que van pasando los años, cuando ya se peinan canas, cuando uno se ha escapado de los sueños delirantes de la juventud, el futuro se ve como marchito y el pasado se revaloriza. Se repasa con benevolencia el ayer, se acepta la inalterabilidad de la vida pasada, se percibe con más claridad la diferencia entre fantasía y realidad, se aprende a discernir lo esencial de lo superfluo, y cada uno se va reconciliando con los conflictos que no se resolvieron, con los errores que no se rectificaron y con las oportunidades perdidas.

En medio de esa hojarasca de anhelos y recuerdos es posible que más de seis décadas atrás en el tiempo me hagan ver el pasado con cierta distorsión en esas esquinas de la Historia que han marcado mi vida.

No puedo ignorar que esa mirada hacia atrás explica absolutamente todo como reafirmación de las cosas que cada uno ha sufrido en carne propia, como si fuera una película que visualiza la enmienda de los errores y el patrocinio de los aciertos, en medio de esa conciencia como de un haz no carente de contradicciones.

Todo lo que uno ha recibido, gozado o padecido empieza a resonar simultáneamente y resulta inevitable volver al tiempo pasado, donde uno se pregunta de dónde le viene lo que es. La respuesta a esa pregunta tiene que ver mucho con el origen familiar, con el pueblo donde uno nació y vivió.

Mi pueblo natal me trae recuerdos conmovedores. Allí amé, fui feliz y sufrí.

Ese pasado pesa. Posiblemente sea la esencia del presente y seguramente, del futuro.

A partir de cierta edad, en el vestíbulo de la vejez, con inexorable lentitud, se sustancia la memoria en un recuento fragmentario de la vida, y en una momentánea y desesperada perversión el tiempo pasado levanta la voz y proclama su verdad.

Cuando la edad nos roba lentamente los recuerdos, uno ya saldó sus deudas, uno ya pagó el precio de vivir. Nací hace 67 años.

JOSÉ RAMIRO GARCÍA.